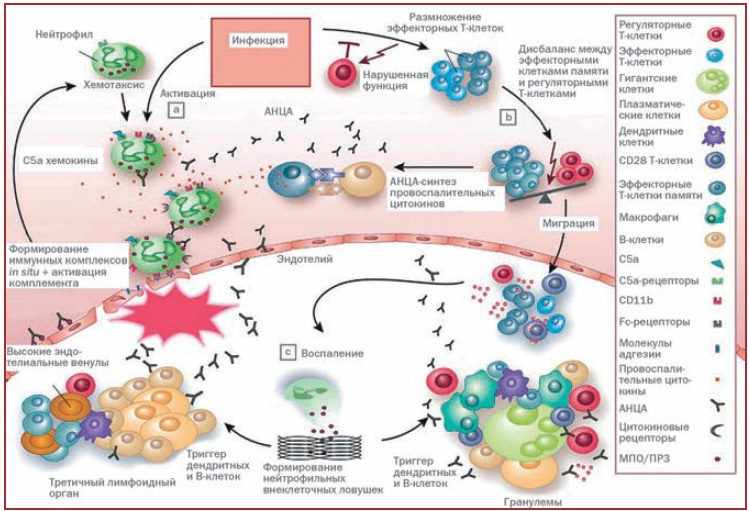

Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, сокращенно АНЦА, способны провоцировать повреждения в мелких сосудах. В большинстве случаев такие нарушения становятся причиной аутоиммунных патологий, например, пурпуры Шенлейн-Геноха или же IgА-нефропатии. В статье рассмотрим, что показывает анализ АНЦА, в каких случаях и зачем назначается проведение теста.

Полезная информация

С помощью изучения количества антител к цитоплазме нейтрофилов можно диагностировать гранулематоз Вегенера. Патология сопровождается васкулитом мелких сосудов, проявляется пневмонией, гематурией или синуситами.

Титр антител значительно повышается перед обострением (период неделя-месяц) и падает в период ремиссии.

Чувствительность метода достаточно высокая – достигает 90% (может быть ниже в случае неактивного периода патологии или при ее локализованном варианте), а специфичность – более 95%.

сANCA определяется у пациентов с:

- узелковым полиартериитом,

- гранулематозом,

- микроскопическим полиангиитом,

- красной волчанкой,

- синдромом Гупасчера,

- гломерулонефритом в быстро прогрессирующей форме.

У пациентов с диагнозом «синдром Вегенера» рост титров является дополнительным подтверждением наличия патологии, при снижении показателей можно судить об успешности лечения.

Вероятность получения ложноположительных результатов для пациентов с другими патологиями – 24%, для здоровых – 6%.

Диагностическая важность результата повышается при совокупной оценке с клиническими проявлениями. Если при наблюдении за динамикой состояния здоровья пациента вновь обнаружено ANCA, после их отсутствия в процессе лечения, это указывает на вероятность развития рецидива патологии.

Когда нужен анализ АНЦА

В крови присутствуют три вида иммуноглобулинов: IgG, IgM и IgA. Если говорить о последнем представителе антител к цитоплазме нейтрофилов, то он способен формировать депозиты, а также повреждения в мелких и средних кровеносных сосудах (капиллярах, артериолах, венулах).

Наиболее часто АНЦА IgA диагностируется у пациентов (детей, взрослых) с васкулитом геморрагического типа.

Данная системная патология сопровождается образованием мелких кровоизлияний в тканях и органах (верхние дыхательные пути, почки, легкие).

Клиника болезни:

- суставные боли.

- высыпания, которые формируются в виде пальпируемой пурпуры или петехий,

- боли в животе.

Больше чем в половине случаев (60%) в патпроцесс, сопровождаемый протеинурией или гематурией, оказываются вовлечены почки с дальнейшим развитием нефротического синдрома, почечной недостаточности или артериальной гипертензии. Когда активность болезни снижается или пациент выздоравливает, антитела в крови уже не определяются.

Для выявления патологий или воспалений в кишечнике назначается АНЦА одновременно на два вида антител: IgG, IgA. Последние чаще всего выявляются при:

- гепатите аутоиммунной природы,

- циррозе (биоиарном),

- васкулитах, которые сопровождаются ревматоидным артритом.

Подготовка к тесту

Важное значение для получения точных данных имеет выполнение следующих правил:

- Сдача крови должна проходить утром.

- Последний прием пищи должен быть в 18-20 часов вечера.

- Перед исследованием разрешено выпить немного воды без газа.

- Накануне сдачи анализа важно не допускать пищевых и эмоциональных перегрузок.

Анализ АНЦА: результат

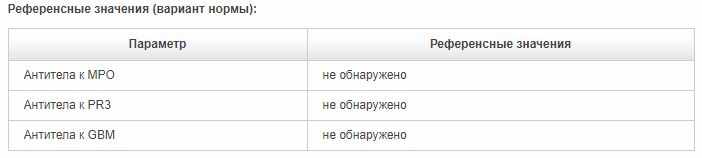

После сдачи анализа крови определяется титр, полученный в результате разведения сыворотки, сохраняющий значимую флюоресценцию. Референсное значение: менее 40.

Интерпретация происходит следующим образом:

- Обнаружено: в образце присутствуют специфические аутоантитела.

- Не обнаружено: аутоантитела отсутствуют.

- Пограничный результат (серая зона): пациенту рекомендуется сдать анализ повторно спустя 2 недели, но только при условии отсутствия острого воспалительного процесса.

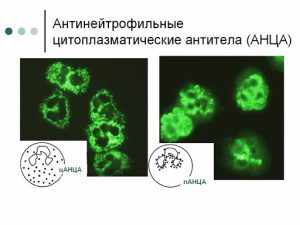

Завышенные цифры антител указывают на высокую концентрацию аутоантител и повышенную афинность. В случае положительного ответа, специалист указывает в данных анализа тип свечения.

Предпосылки высоких цифр могут быть проявлением:

- васкулита геморрагической (особенно в период обострения патологии) или аллергической природы,

- колита язвенного,

- гепатита аутоиммунного характера,

- холангита (склерозирующего),

- болезни Крона,

- муковисцидоза.

Важно! Результат лабисследования – не диагноз. Интерпретация результата проводится комплексно, с учетом клиники и данных анамнеза.